「学習論」ブログ2

今日は「学習論」についての解説をさらに続けます。

◎「記憶と探究の協働活動(コラボ)」について

前回では、記憶だけの学習では限界があり、探究や活用が必要だという話でした。この話で、とかく記憶は程度が低いのかと思われ、実際の学習やテストとの違いから、記憶が最重要ではないかとの気持ちが捨てきれない人もいると思います。記憶は最重要ですが、そこには段階があります。そこで、今回は「質の高い記憶」への筋道を明らかにしてみましょう。・・それは、「探究を伴った記憶」です・・

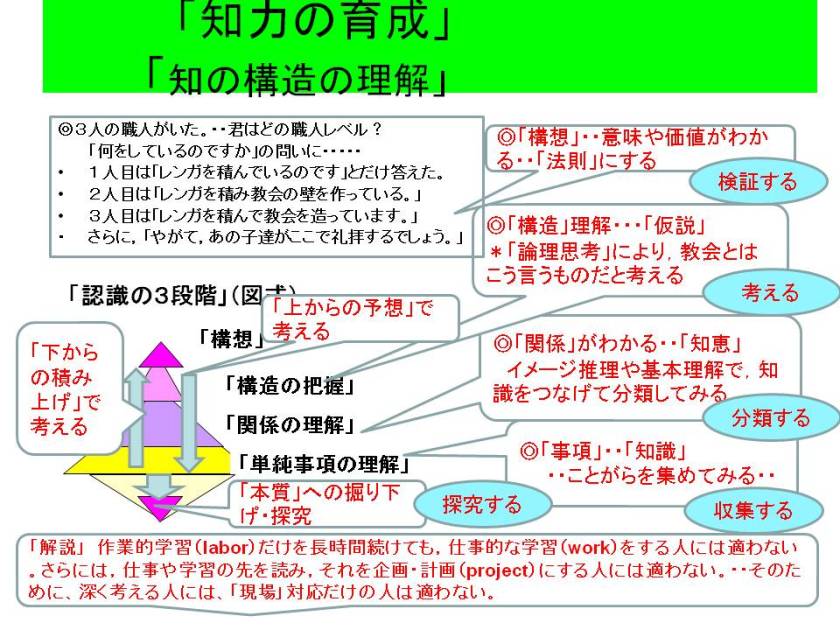

*「脳の働き」(イメージ図)

○「裾野と奥行きがある知識記憶」への探究

たとえば、次のような意味深い言葉があります・・『「市場」の現場を忘れて「市場」原理だけに走る企業には明日の保障はありません』・・

前回紹介した「市場」の2つの読みですが、この言葉の「市場」のどれを「いちば」とよむか「しじょう」とよむか、これを読み分けるには、それぞれの性格的な違いの奥行きと関連した事柄とを理解しておくことが求められます。ここは「いちば」と読んだ方がよい、そして、この時には「しじょう」とする方が的確だ・・との判断を、先生や指導者によってするのではなく、自分でできるようになりたいですね。・・(もし、先生などがそう指示したにしても、それを納得する力は欲しいですね)

それには、面倒でも、「いちば」と「しじょう」の違いを探究しなければなりません。「いちば」は、昔ながらのアナログ的な場で現場の物と人とが交錯して取引するところです。ですから、現場的な現実が感覚としても読めるところです。「しじょう」は、こうした取引を数字として把握して、分析しこれからの対応や作戦を立てる場で、ややデジタル的です。イメージとしては、「しじょう」は、具体物、交錯する人の顔・手・声が浮かびます。「しじょう」は、取引価格、売買で交錯する人達の頭の中の数字、さらにその製造と販売に関わる数字が浮かびますが、こちらは見えにくいところです。

ここまでの探究と理解に至るには、やはり10歳ぐらいまでの脳の生理的成長とそれなりの経験が必要です。・・易しい探究は、それこそ低年齢からでも可能ですが、まとまった探究と理解にはある程度の年齢がいるのです。・・これは同時に、10歳をすぎたころでも、こうした「まとまった探究」がない知識記憶だけの学習では「質の高い記憶」が習得できないということです・・中学生段階からの学力差はここにあります・・

○「知識相互の関係の理解」への到達・・知識と知識とを結ぶ理解の糸・・

さて、ある程度のまとまった探究とその結果による知識のつながり(関連)が理解できれば、多くの事柄を整理して記憶保持しできるようになりますし、必要に応じて即座に引き出せることもできます。

先の「市場」の読みでも、その場の状況により読み分けることもできますし、前回の「悲」「哀」でも、場に応じた使い分けができます。この段階は「関係認識」ともいわれ、関連した事柄を糸でつないでリングにした様な段階です。そうして、リング毎の特徴による「分類」ができることとなります。・・中学生でこの段階になっていればかなりな学習段階といえます・・(たぶん、周りから「賢い子」だねと言われているでしょう)・・

○「知識の構造の理解」への到達・・知識群をつなぐ把握的理解の網・・

この段階は、これまで添付資料で提示した「学習構造シート」(「教会を造る職人のたとえ話」)では、「教会の建物」という「構造」を理解する段階です。その理解は大きな全体構造の理解ですから「把握」ともいえます。知識と知識とをつなげたリングをさらに結び併せて大きなデコレーションを造るようなものです。これは「しくみ」の理解ですから、私のシートでは、「FW」(フレームワーク)として表示しています。

先の例では、「いちば」と「しじょう」との違いを理解した上で、この両面を統合して市場」の構造を「把握」することとなります。ここまでの学習が、この後の「活用」段階では役立つこととなります。・・高校生の段階でこの「構造認識」ができれば、「しくみ」の把握的理解と併せて、しくみの中に位置づけでの知識事項の記憶が可能となりますので、最強の学習力を持ち、学習面ではトップ層になり、しかも、「学習時間が少ないのに偉いわ・・」となっているでしょう。

◎「高質な記憶の作り方」・・これは「FW」段階となります・・

それでは、このような「把握」段階の「FW」はどのようなものとなるのでしょう。

○ 図式的理解・整理型・・「マインドマップ」・「マトリックス表」など

物事の分類と整理には「図表」が最適です。なかでも、マインドマップは、昔の「KJ法」での分類段階の発展形態で、小学生からプロの大人までが使えるものです。なんといっても、手書きの絵に近いイメージが親近感を呼びます。これで分類能力が相当進歩しますので、これを売り物にした学習教材ネット配信も多くあります。(おもしろくて、参考におなります・・お金を払っての講座までは?ですが・・)

その他には、マトリックスの表での整理も「FW」として利用できます。有名なものとしては「SWOT分析・クロス分析」表での状況分析と対応検討です。現在の企業の分析・対応に使われるものですが、私が見聞したおもしろいものに、ある高校の日本史の教師が「信長の状況・SWOT分析」を授業でさせているというものがありました。なかなかの卓見です。

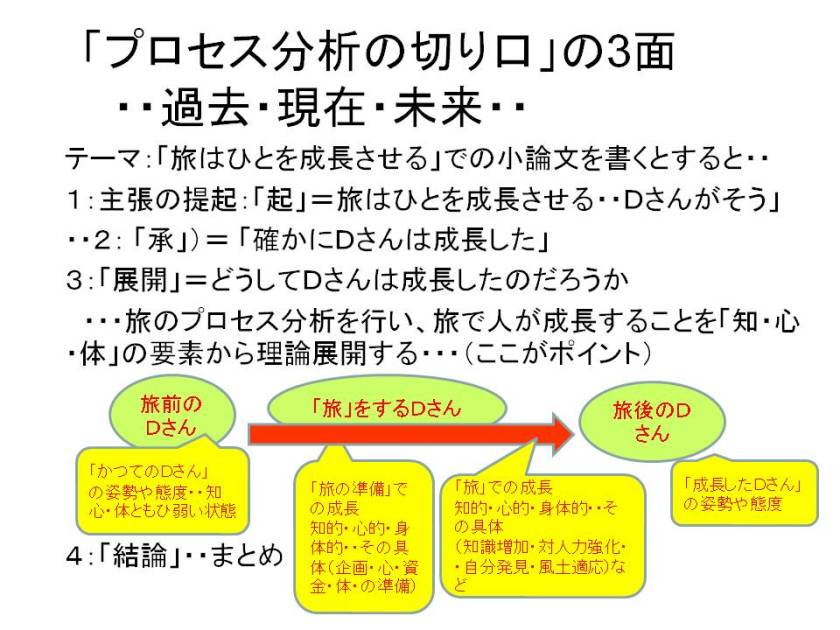

○ストーリー的理解・整理型・・「起承展結」

物事の「しくみ」が、必ずしも皆「図表」になじむものではないですから、「物語・ストーリー」として、一連の構造を保持することもあります。特に、事件の経過や人物の生い立ちなどはこの「ストーリー」展開の理解と把握が適しています。ただし、これを単純な羅列的な文章や経過表にしたのでは「FW」になりません。ポイントの事件やエピソードのときには、そこで簡単な「理解図」(マップ風 orイラスト風)が必要です。そうでないと、実は、単純な文章や経過の羅列表は、理解していなくても作られるし、何となく分かった気になるのです。ちょうど、子供時代の作文のように、昨日あったことを単純に因果関係もなく、時間順に並べることで作文ができたように・・例えば、「学校から帰って、友達の家に行ってとゲームをしました。その後、公園で追いかけっこをしました。夕方になったので家に帰って宿題をしました」の様なものです。ゲームから公園への移動には何かあったのか、夕方なると宿題という経過には何かの思いがあるのかないのか?子供だから何もないのか?・・人物伝でも、単純な時間経過を追うだけではこうなってしまします。

このようなストーリーでは「FW」にはなりません。例えば、坂本龍馬の生い立ち理解でも、単純に経過羅列では理解に至りませんし、おそらく単純暗記も長期には無理でしょう。ストーリーに意味づけしながらの理解が求められます。・・龍馬が、土佐藩からでて江戸で剣術修行をするとき、それだけの金を用意できる実家の存在(「裕福な商家」・・武士でも商売・・つかり身分は低い)、その後脱藩するときの土佐藩への思い、藩を超えた商社設立の構想など・・(「下士」であった彼の「上士」達や藩への反発、特に土佐藩の武士の上下支配と対立の関係、長崎でのイギリス商社との接点と素早い感得など)・・彼の生い立ちの中での事項と事項をつなぐ糸や網(底流に流れる思いとそれを触発し、発展させる出来事)でつながったストーリーや経過表でないと「FW」にはなりません。だから、こうした質の高いストーリーには、要所要所で「往来地図」や「人物関係図」・「事件関係図」などが必要となります。

◎「『活用』が学習を統括する」

例えば、前回紹介した「市場」の2つの読みから、「いちば」と「しじょう」の性格を読み分ける探究学習をするには、そこまでしても、それぞれの性格的な違い理解しょう、理解すると読みが深まり、この現状の改善に役立ちそうだという思いが大切です。そうした思いがないと、たぶん、途中で探究をやめてしまうでしょう。

学生時代、さほど学習が進まず、あまりよい成績でなかった人でも、自分の仕事となると、かなりな探究力を発揮し、学歴とはかけ離れた能力を積み重ねている人を多く見ます。この人達は、「活用」段階になって、「探究」の大切さに気付き、それを行った人たちです。生徒・学生時代には、この活用に気づかなかったことで、探究の興味を失っていたのでしょう。残念なことです。現在これを改善しようとして、中高生や大学生にも、インターンシップとして「職業体験」をすすめているのは、やり方の改善はあるにしても、よいことです。特に、大学生になる前のインターンシップには改善の余地があります。・・これについては、テーマが違うので少しだけ私なりの提言を・・(大学進学を9月からにして、半年の志望進路経験を義務づけての入学がよいと思われます・・現状の大学生の多くが、受験勉強とその結果の学力偏差値だけで入学してきており、大学で学ぶことの意味付けや位置づけができていないのです。このインターンシップと入学試験をいつするかについては様々な議論はまだまだあるでしょうが・・これが実現しないと、多くの中程度レベルの大学では多くの学生にとってはムダな人生浪費となると思います)

さて、それでは、学習の進展が望める「活用」はどのようなものでしょうか。一番よいのは、自分の進路が明確になり、その仕事をイメージしてからの学習への取り組みです。これはそれが焦点付けられれば確かなものです。・・私が経験した事例では、母親の看護の仕事を進路希望とした女子生徒の例です。母親が、准看の資格であり苦労していることから(おそらく母親の能力は相当であったのに資格の壁がそれを妨げた)ことから母子ともに正看としての資格への思いが強く、学習の視点は揺るがないもので、現役でかなり高度な看護学校へ合格しました。

でも、こうした事例は少なく、多くの生徒・学生は何とはなしに志望あるいは希望を持っているという程度の状態です。私の子供達もそうでした。親としても、自分とは異なった「志望・希望」での将来的な「活用」事例は提示できません。まして、子供達がそのような年齢時に、こちら側の親としても、年齢も30代から40代で、まだ自分の志望達成さえもできているわけではありません。未熟の先輩が未熟の後輩を指導しなければならない状態です。せめて、ささやかなお金8給料は多くはない)といくらかの愛情(親も自分のことであくせくしている)とが拠り所というのがいつも変わらない現実なのです。・・少し脱線しましたが・・・

実は、この時に子供の「探究」をすすめる「活用」とは・・・「夢」なのです。それは、先ほどの事例のような「明確な志望」ではないのですが、子供のも多くが「夢」をみます。その「夢」は、非現実的なものであったり、超現実的で目先の結果であったりするのですが、「先を見る」ことができ、それを「信じること」ができるのが子供です。・・私の見聞した事例では、ある進学校では、上位10%がT大学合格可能で、彼らは、大学進学の勉強を乗り越えての、研究型の学習をし始めるのだそうです。少し、腹立たしいのだが、将来のトップリーダーとしての資質習得が、やや抽象的であるが「活用」となるのだそうです。でも、彼らが本当の意味での探究をすすめてくれれば、日本にとってのプラスですね。(そうでないトップエリートもかなりいますが・・)

やはり、自分の将来像を夢見ることは、そこでの「活用」をいくらかでも考えることとなり、「探究」への意欲を持たせることとなるでしょう。その意味では、先のインターンシップの充実が求められますし、併せて、修学の機会を保証できる社会のシステムが必要です。奨学金や就学支援の維持は不可欠です。さらには、さまざまな「夢」を見せられる学校や教師も必要です。それを応援できる日本社会でありたいですね。

「添付資料」・・まとめ・・関心のある人は開けてください・・

*参考資料「脳と学力構造」 (PDF)・・☆ブログ用「思考力3 シート」

*「知の構造と時代背景」(PDF)・・☆ブログ用「思考力2①シート」

*参考資料「ストーリーのしくみ」(PDF)・・「思考力1①の1 シート」