「学習論」の解説風ブログ・・1

・・・前回に添付資料で提示したサイトの解説をします・・・

・・・内容がダブりますが、より良く理解できればいいですね・・・

1:「学習」への誤解

学習は、とにかく「覚えること」・・だとの誤解があります。覚えることは必要なことですが、「理解」しないまま覚えたのでは役に立たないこととなります。

でも、どうしてこのような誤解が生まれたのでしようか。

◎「学習のはじめ」・・知らないこととの出会い・・

それは、初期の学習では「記憶」することが必要で正しいことだからです。「覚えること・記憶」なしには学習は成り立ちません。おおよそ、10歳ぐらいまではこの記憶力が学習の第一ポイントです。ですから、学習は「覚えること・記憶」という思考法が産まれてきました。何事でも、多くの場合、初期の学習では「記憶」から始まります。やはり、記憶は学習の第1ポイントです。この段階は「習得」です。

だけども、記憶したことを使って何かの解決に役立てようとすると、その記憶した事柄を理解していなければ、どう使っていいのか分からなくなります。例えば、かなしい気持ちを表現するには、「哀しい」か「悲しい」かのどちらがこの時の気持ちに相応しいのか、「市場」の読みは、この時には「しじょう」と読むか「いちば」のと読むかどちらがいいのかなどと考える時には、「悲」と「哀」の漢字の理解が求められるし、「しじょう」と「いちば」のちがいの理解が必要です。これは、「探究」の段階です。自然科学的な事柄ではもっとこうした理解が必要です。例えば、アルカリ性のものと酸性のものとが合わさると反応で熱が出ることなどの理解は不可欠です。(残念ながら、この分野での私の理解が深くないので、例示は簡単なものとなります)

・・補足・・*「悲哀」の解説は、白川静説によると・・・「悲」は羽が割かれた様な悲しみ、「哀」は口に衣の端を噛みしめて耐えるような哀しみ・・

*「市場」の読みで、「いちば」は、商品と売り手と買い手の顔が見える関係があるところ、「しじょう」はそれらは二の次で、売り上げ額が全面に出るようなところ、の意味だそうです・・

~探究型の学力でないと、ここまで掘り下げて理解しないですね。探究は、このように面倒で手間がかかり、しんどいけれど、でも、ここまで理解が深まると学習の展望が開かれますね。・・学力の進化・成長はこのプロセスをへながら進みます・・

*「学習の成長」・・「習得」~「探究」~「FW(仮説)の作成」~その後の「活用」

◎「学習の進化」・・『その疑問、変えてみようよ、なるほどに』

これは、ある小学生が作った川柳風の句ですが、「理解」がないと「記憶」は役立たずなのです。学習段階がやや高度になり始める10歳頃から、「暗記」だけの覚える学習の限界が来ます。この頃から、「理解」のための「探究」が学習のポイントになります。この学習の転換期にうまく転換ができないとその後の学習は伸びません。先のブログの「学習論 はじめ」で例示した「Aさん」の様になります。単純記憶で高校入試までは乗り切ったのですが、その後が持ちませんでした。・・Aさんは、第一志望の大学には落ちたのですが、実際には、中程度の大学入試には何とか適応できて、合格したのですが。

実は、このAさんのような学習歴を持つものは非常に多いのです。教育機会に恵まれ、学習量が増えても、学力が伸びないのは、この転換期への対応ができていないからです。知識の質は、その知識が他の知識といかに関連しているかということです。それも、何らかのルール(因果関係)によって。これが理解なのです。そして、知識の量もこのルールによって左右されます。Aという知識と他のBやCの知識との関連性がないとAの知識は孤立したままで、やがて忘れてしまいます。私たちの脳は、意味のないことを記憶保持するようにはできていません。これは、脳の成長に応じていることですから、10歳以後は、記憶と理解・探究とは不可分なのです。

それなのに、どうして、脳のはじめの段階の単純記憶のレベルに固執するのでしよう。これは、直接的には、現状の多くの教師にその責任がありますが、その奥には、こうした「学力観」を是認して持ち続けた日本社会の教育状況が深い原因なのです。

*「Aさんの学習状況の診断」・・先日のブログの再登場です・・

◎「これからの学習」・・「マネ時代の終わり」

それは、我が国の学習状況の歴史と関わります。文字を中国に学び、仏教や儒教・道教などの思想文化もインド・中国などの先進国から移入し、明治維新後には欧米から科学や政治制度・思想文化を受容してきたのですから、独自の「探究」による理解学習の歴史は弱いものでした。戦後も、1990年代まではそうした状況でした。この頃、俗に言う欧米の文化状況に追いつきます。そこで、これまでの様な「模倣・記憶」での学習状況では、先進国としての、科学・経済・文化・政治が成り立ちません。社会レベルでも「転換期」を迎えてきたのです。「文科省」が、「習得」「活用」「探究」などの言葉を使い、学習者を「受容者」から「主体的学習者」へと変えようとし始めたのも、我が国が、このような学習状況の転換期を迎えてきているからでもあります。

2:子供の成長による「学習の発展と転換」

~子どもの成育に応じて学習方法は進化します。~

(初期の学習法に固執しないようにしましょう)

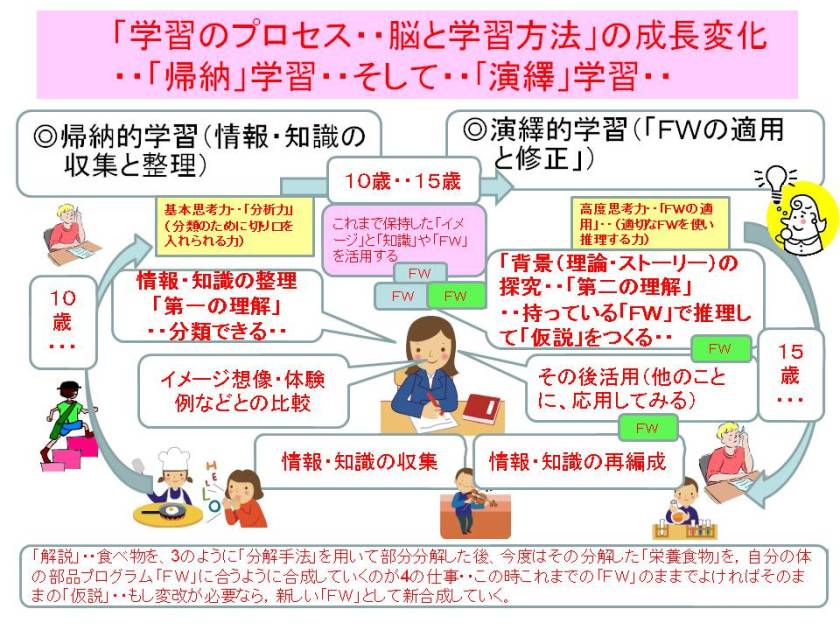

◎「成長段階」・・先の「学習の成長」図を再度見てください。

~成長のプロセス~

①「知識吸収」段階~②「その整理」(10歳頃から進む)~③「探究・法則性の発見」(15歳頃)~④「法則の理解とFWの形成」(15歳頃)・・その後・・⑤「新事例への適用」(活用)=事例の分析とFWの援用

・・この順に段階を経て賢くなります。この知的な成長過程を知ること・・

*:「知識習得・吸収」にも,脳のしくみと成長に応じたそれなりのルールがあります。・・「繰り返し~脳の波長とのフィット(語呂合わせなど)~イメージ~関連~総合となる」

*:「知識整理」は重要で,10歳頃から習得能力が落ちる主な原因は,②「知識整理」ができないからですが,これには④「知識収容整理棚(FW)」の形成ができていないことが大きいのです。

・・それなのに,下手な指導者・教師は,知識習得の量を増やし,書き取りなどコピー回数を増加させるだけに終わります。・・

*:「探究」・・この整理棚の形成のためには「覚えるより分かる」学習が必要です。

・・それには「なぜ(Whot?)」と問う学習の推進が大切 (・・「その疑問変えてみようよ なるほどに」・・)・・「現象把握から本質系の分析へ」です・・

*:「整理棚」の構造(しくみ)は,「全体の総合棚」の中に「数段毎のまとまり引き出し」,さらに「個々の引き出し」が収まっています。

・・例えば,総合「食器棚」の中に,「コップ系の棚」や「皿系の棚」などがあり,その中にそれぞれ「ガラスコップ」の引き出しや「金属コップ」の引き出しがあるというイメージです。

・・この棚の形成は,③「探究」から始まりますが,これは,まずは「分析」による「個別引き出し」の作成,次に「分類」による関連引き出しのまとめによる「00系の関連棚」の整理,さらに「総合」による「全体棚」の形成という思考プロセスとなります・・プロセスでは④の段階です。

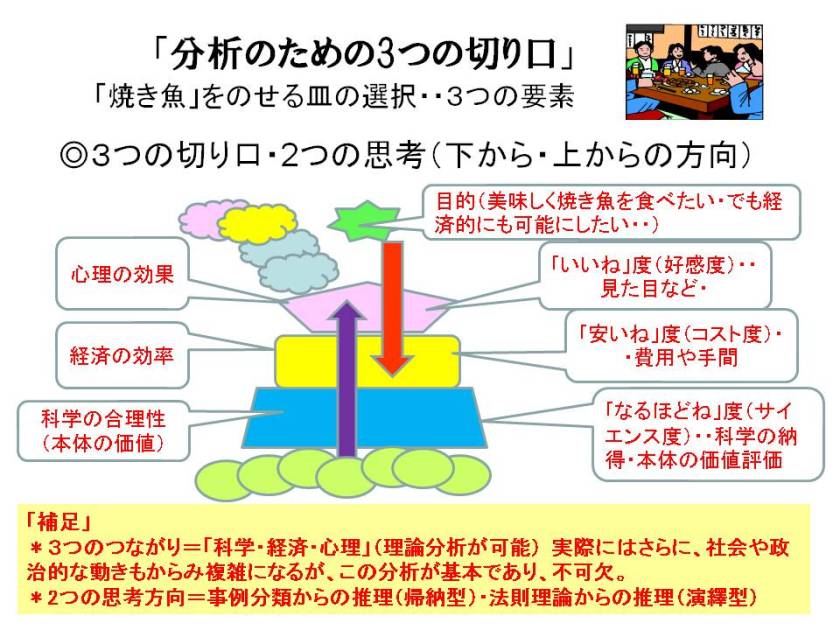

・・さて,この探究は「分析」から始まりますが,これには3種類の切り口があります。・・3つとは,科学的合理・経済的効率・心理的効果です。

・・また,それぞれの分析の方法は「始原」(始まり・原因)から思考することがポイントです。

・・例えば,今日着ている服についても,3つ(合理・効率・効果)内のどれをポイントにしているのかを分析し,科学合理では,そもそも保温目的であれば,その始原である保温のしくみから思考します。経済効率や心理効果では,どういう形状と色合いがどうして心理面で効果的なのかということから思考します。

*「分析の基本」・・「科学合理」「経済効率」「文化(心理)効果」

*:「適用・活用」・・この分析から分類・総合を経て「思考しくみ・FW」ができれば,これを使って,新たな事例に対応する⑤「活用」が可能となります。

*:「適用・活用」・・この分析から分類・総合を経て「思考しくみ・FW」ができれば,これを使って,新たな事例に対応する⑤「活用」が可能となります。

・・例えば,ものごとは3領域から成り立っているとの「FW」があれば,商品分析も素早くできます。「このペットボトル飲料は心理的効果ねらいが大で過剰イラスト,効率優先で安価な甘味料で,健康合理性は小さいな,さらに他地域産なのでこの地域への経済貢献は低いな・・」などの分析が可能です。

3:「問題挑戦」・・ここで,ちょっとした問題に挑戦してみましよう。

~(小中学生は,応用問題はできなくてもいいですよ。考え方が分かればいいんだ)~

・・次の添付サイトに行ってください・・これは簡単なサイトです・・

☆「学習論ブログ」1ページ補足1◎「学習論ブログ」1ページ補足1